Стационар: ул. Фортунатовская дом 1, корп.10

Классификация повреждения связок

На сегодняшний день предложено множество классификаций связочных повреждений голеностопного сустава:

1) анатомическая классификация [N.Malliaropoulos et al., 2006];

2) классификация, основанная на проявлении клинических симптомов [D.W. Jackson et. al.1974];

3) классификация, объединяющая анатомические повреждения с клиническими проявлениями [A. Kaikkonen et.al.,1994];

4) классификация [S. G. Trevino, P. Davis и P. J. Hecht.,1994]

5) классификация N. Malliaropoulos, которая включает 3 степени [N.Malliaropoulos et.al., 2006];

6) классификация J. Herlet, включающую 4 степени, с подразделением 3-й степень на 3а и 3б, исходя из выраженности передней нестабильности голеностопного сустава [J. Herlet et al., 2002].

Однако нет единой стандартной классификации. Использование этих классификаций иногда, к сожалению, может вводить в заблуждение.

Некоторые авторы рекомендуют классифицировать связочные повреждения голеностопного сустава в зависимости от тяжести клинических проявлений, тогда как другие – на основании степени повреждения связки (связок). В последнем случае I степень соответствует растяжению, а III – полному разрыву. Наконец, еще ряд авторов тяжесть повреждения связок связывают с числом поврежденных связок: I степень соответствует разрыву передней таранно-малоберцовой связки, а III – разрыву всех трех латеральных связок голеностопного сустава.

В клинически ориентированной классификации, как, например, в широко используемой классификации [D.W. Jackson et al.1974], I степень или легкое повреждение связки – это внутриствольное повреждение связки, проявляющееся минимально выраженными отеком и болезненностью, отсутствием нестабильности и минимальными функциональными нарушениями. II степень, или умеренное повреждение, — это неполный разрыв связки, ведущий к минимально или умеренно выраженной нестабильности, проявляющийся достаточно значимым болевым синдромом, отеком, болезненностью и ограничением движений. Пациенты сохраняют способность самостоятельно передвигаться, однако испытывают при этом выраженный дискомфорт и хромают. III степень повреждения – это полные разрывы связок, сопровождающиеся нестабильностью голеностопного сустава, отеком, болью и ограничением движений. Большинство пациентов с такими повреждениями не могут нормально опираться на ногу и могут передвигаться только с посторонней помощью.

Хоть данная классификация связочных повреждений голеностопного сустава и достаточно проста, в некоторых клинических и хирургических ситуациях ее оказывается недостаточно. Мы наблюдали травмы, не сопровождающиеся нестабильностью, но характеризующиеся выраженным болевым синдромом и выраженными функциональными нарушения, тогда как в других случаях на фоне значительной нестабильности пациенты отмечали лишь минимальные болевые ощущения, а некоторые пациенты с полными разрывами связок сохраняли способность самостоятельно передвигаться с полной нагрузкой на ногу.

Более практичная с точки зрения выбора лечебной тактики классификация связочных повреждений голеностопного сустава основана на принципе стабильности сустава, которая оценивается с помощью тестов переднего выдвижного ящика и наклона таранной кости представлена в таблице 1 (таблица1). Нередко нестабильность голеностопного сустава можно выявить клинически сразу же после травмы даже при отсутствии анестезии. Сравнение травмированного сустава с противоположным может быть полезно, но далеко не всегда. Избыточное переднее смещение и внутренняя ротация таранной кости в тесте переднего выдвижного ящика — считает положительным результатом теста. Голеностопный сустав при этом считается нестабильным, а повреждение относят к II типу. При наличии избыточной инверсии или приведения таранной кости, определяемых с помощью теста наклона таранной кости, голеностопный сустав также считают нестабильным (тип II) даже при отсутствии положительного симптома переднего выдвижного ящика, хотя такое бывает редко.

| Классификации повреждений латеральных связок голеностопного сустава принятая в АМА (Американская медицинская ассоциация) |

Анатомическая система

|

Стандартная номенклатура АМА

Клиническая система

Система ориентированная на лечение

— группа 1: не спортсмены и пациенты старшего возраста, функциональное лечение — группа 2: молодые спортсмены — тип А: отрицательные результат стресс-рентгенографии, функциональное лечение — тип В: положительный результат стресс-рентгенографии (наклон таранной кости > 15°, передний выдвижной ящик > 1 см) – иммобилизация или хирургическое лечение — тип С: подтаранная нестабильность, функциональное лечение |

В таблице 2 представлена классификация повреждения связок голеностопного сустава в которой учитывается данные клинического осмотра пациента, степень нарушения функции, патофизиология повреждения связок и приводится тактика лечения пациентов (таблица2).

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ СВЯЗОК ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА.

| Стадия | Данные осмотра | Степень нарушения функции | Патофизиология | Типичное лечение |

| 1 | Минимальная болезненность и отёк | минимальная | Микроскопические разрывы коллагеновых волокон | Возможна ходьба с полной нагрузкой, если позволяет болевой синдром, не требует иммобилизации, комплекс изометрических упражнений, Упражнения на растяжку и полный объём движений по мере стихания болевого синдрома |

| 2 | Отёк и болезненность средней выраженности, снижение объёма движений, возможна нестабильность | средняя | Полные разрывы отдельных, но не всех коллагеновых волокон | Ношение полужёсткого ортеза, физиотерапия, комплекс ЛФК направленный на усиление мышечного баланса\растяжку по мере стихания болевого синдрома |

| 3 | Значительный отёк и болезненность, нестабильность, резкое ограничение движений | значительная | Полный разрыв связки на макроскопическом уровне | Иммобилизация в жёстком ортезе\гипсовой повязке, физиотерапия в более отсроченном периоде, при выраженной нестабильности – хирургическое лечение |

Длительно сохраняющийся болевой синдром и жалобы на нестабильность после ранее перенесенной травмы голеностопного сустава могут быть проявлением 2 типов нестабильности: функциональной и механической.

Функциональная нестабильность – это частая жалоба пациентов, отмечающих ощущение неустойчивости голеностопного сустава при отсутствии объективных структурных изменений. При функциональной нестабильности обычно эффективны проприоцептивные тренировки и укрепление мышц, обеспечивающих стабилизацию голеностопного сустава при ходьбе. Механическая нестабильность проявляется объективными признаками гипермобильности сустава, превышающей физиологический объем движений в этом суставе, и чаще всего является следствием несостоятельности связочного аппарата.

Повреждение связочного аппарата может приводит к гипермобильности сустава, однако причиной этой гипермобильности может быть и нейромышечный дефицит, являющийся следствием травмы нервных и мышечно-сухожильных образований. Нейромышечный дефицит может проявляться в виде нарушений баланса в пространстве, притуплением мышечно-суставного чувства, снижения скорости реакции малоберцовых мышц на инверсию голеностопного сустава, снижения скорости нервной проводимости, снижения силы мышц и ограничения тыльного сгибания голеностопного сустава. Посттравматические рубцовые изменения могут приводить к синдрому пазухи предплюсны или антеролатеральному импинджменту, которые в свою очередь могут вести к функциональной нестабильности голеностопного сустава.

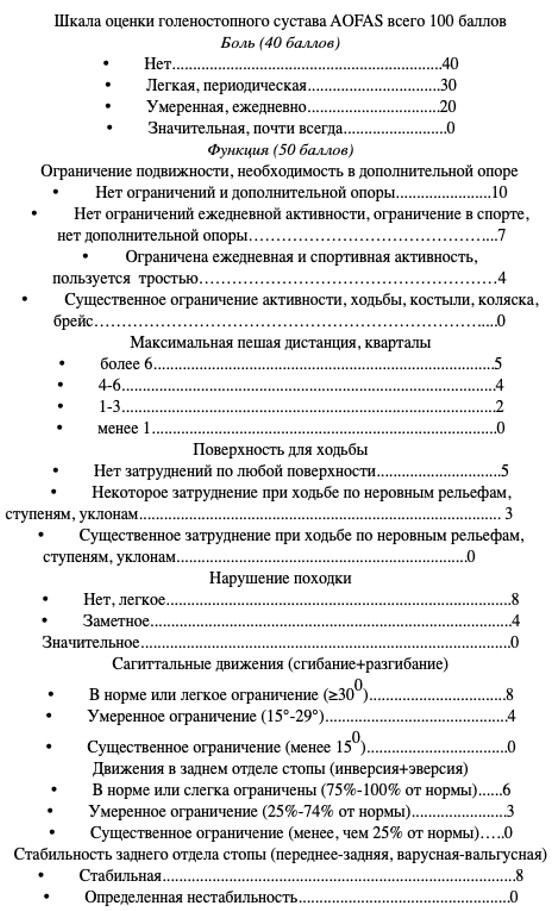

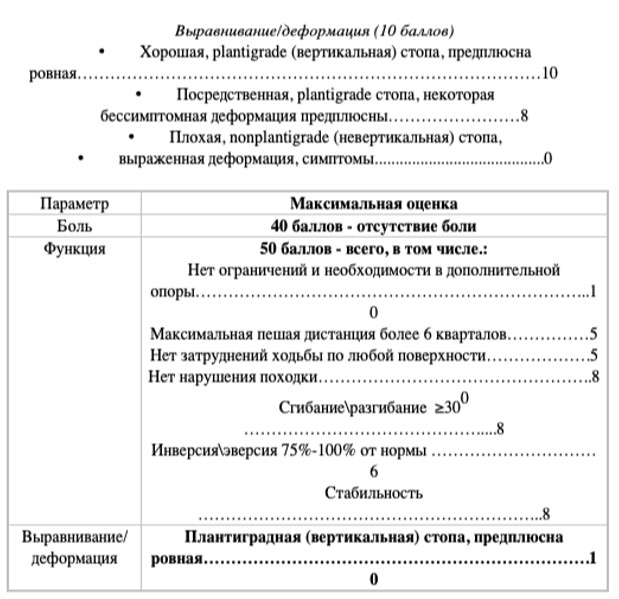

Оценку состояния стопы и голеностопного сустава осуществляли при помощи 100-балльной шкалы AOFAS

Лечение стопы и голеностопного сустава в Москве

Лечение стопы и голеностопного сустава в Москве