Стационар: ул. Фортунатовская дом 1, корп.10

ХРОНИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

Большинство пациентов с повреждением связок голеностопного сустава выздоравливают без осложнений, но пациенты с симптомами, сохраняющимися в течение последних 3 месяцев, должны быть обследованы на предмет хронической нестабильности голеностопного сустава и связанных с ней состояний, а также на предмет наличия подвывиха таранной кости. Многие авторы отмечают, что количество рецидивов после острого повреждения связок голеностопного сустава более, чем в 20% случаев приводит к клинической картине хронической нестабильности голеностопного сустава с наличием достоверных рентгенографических признаков локального остеопороза [Hoffman E. et.al.,2011; Liszka H et.al.,2016]. До 34% пациентов испытывают повторное повреждение голеностопного сустава в течение 3 лет после первой травмы [Shakked R.J. et.al.,2017].

По данным Международного консорциума голеностопного сустава, хроническая нестабильность голеностопного сустава представляет собой хроническое заболевание с тремя основными аспектами: одно значимое растяжение связок голеностопного сустава в анамнезе, повторяющееся растяжение связок и /или чувство нестабильности, и плохая функциональность, о которой сообщают около 30% пациентов [El-Tohamy W.A. et.al.,2016].

Хроническая нестабильность голеностопного сустава может быть следствием функциональной или механической нестабильности (или того и другого) и состоит из эпизодов ремиссии, которые приводят к повторным растяжениям связок, каждый из которых связан с коротким периодом боли и отека и в совокупности приводит к долгосрочному снижению в функции голеностопного сустава и спортивных результатов. Точная оценка и соответствующее начальное лечение острого повреждения связок голеностопного сустава могут предотвратить развитие нестабильности. После острого растяжения связок голеностопного сустава обычно возникают сложности с постуральным контролем, проприоцепцией, временем реакции мышц и мышечной силой, что может привести к хронической нестабильности голеностопного сустава. [Croy T.et al., 2013]

Функциональная нестабильность характеризуется проприоцептивным дефицитом и дефицитом силы, изменениями в нервно-мышечном контроле и нарушением постурального контроля и определяется по отчету пациента о потере силы, снижении функциональной способности, боли, отеках и явной нестабильности. Напротив, механическая нестабильность характеризуется слабостью голеностопного сустава из-за структурного повреждения связок и диагностируется с помощью физического осмотра и визуализации.

Рецидивы повреждений связок могут изменить биомеханику голеностопного сустава, что при недостаточном лечении посттравматической нестабильности приводит к развитию хронического болевого синдрома, мышечной слабости, рецидивирующей нестабильности и дегенеративному артриту голеностопного сустава [Голубев В.Г., Постнов Ю.Г.,2015; Bouche R.T et.al.,2013; Halabchi F. et.al.,2013; Kobayashi T et.al.,2014; Liszka H. et.al.,2016].

Если не лечить, хроническая нестабильность голеностопного сустава может иметь серьезные последствия, так как до 78% больных разовьется посттравматический остеоартрит голеностопного сустава. Считается, что этот процесс, хотя и не полностью изучен, связан либо с острым костно-хрящевым поражением, возникшим во время начального растяжения связок, либо с хроническим изменением механики сустава, вызывающим прогрессирующую дегенерацию хряща. Хирургическая стабилизация нестабильности голеностопного сустава может помочь замедлить или предотвратить прогрессирование от хронической нестабильности голеностопного сустава до посттравматического остеоартрита голеностопного сустава.

Клиническая оценка хронической нестабильности голеностопного сустава

Оценка пациента с нестабильностью начинается с тщательного изучения истории болезни и физического осмотра. В анамнезе следует указать механизм самой недавней травмы, способность переносить вес, частоту эпизодов нестабильности и растяжения связок голеностопного сустава, а также предыдущее лечение. В анамнезе пациентов с хронической нестабильностью голеностопного сустава имеются повторяющиеся в прошлом растяжения связок голеностопного сустава или более серьезные инверсионные травмы. Поэтому они принимают особые меры предосторожности во время ношения тяжестей, напряженной деятельности и ходьбы по неровной поверхности.

Визуализационное не инвазивное обследование включает в себя оценку походки и специфическое движения в стопе в положении стоя, во время которой исследующий устраняет варусное положение заднего отдела стопы, что является причиной к латеральной перегрузке стопы и может привести к нестабильности голеностопного сустава, травме малоберцовых сухожилий и стрессовому перелому пятой плюсневой кости. Незначительный варус заднего отдела стопы часто не распознается при осмотре стопы сзади. Осмотр и пальпация заднего отдела стопы направлены на определение степени отека, локализации кровоподтека, отека, точки максимальной чувствительности при пальпации связок, а также на то, «щелкают» ли малоберцовые сухожилия или они выступают над латеральной лодыжкой. Диапазон движений голеностопного и подтаранного суставов оценивается, когда пациент сидит и колено согнуто на 90 °, чтобы устранить «натяжение» икроножной мышцы. Неврологическое обследование оценивает ощущения в распределении глубоких и поверхностных малоберцовых нервов, а также икроножных, подкожных и большеберцовых нервов. Сила короткой малоберцовой мышцы оценивается по эверсии с сопротивлением при максимальном подошвенном сгибании голеностопного сустава для предотвращения участия в данном движении разгибателей.

Тест переднего выдвижного ящика выявляет слабость при разрыве передней таранно-малоберцовой связки: врач подтягивает пяточную кость кпереди и внутрь, слегка поворачивая ее голеностопным суставом на 15 ° подошвенного сгибания. Тест считается положительным, когда происходит чрезмерное смещение таранной кости кпереди по сравнению с контралатеральной стороной. Тест наклона талара оценивает целостность передней таранно-малоберцовой связки, так и пяточно-малоберцовой связки: врач применяет варусный сдвиг к пяточной кости, голеностопный сустав при этом должен находиться в нейтральном положении. Поскольку бывает трудно отличить физиологическое подтаранное движение от варусного наклона голеностопного сустава, обследование часто выполняется с помощью рентгеноскопии или рентгенографии. Разница наклона таранной кости ≥15 ° в инверсии заднего отдела стопы по сравнению с противоположным голеностопным суставом связана с полным разрывом как передней таранно-малоберцовой связки, так и пяточно-малоберцовой связки.

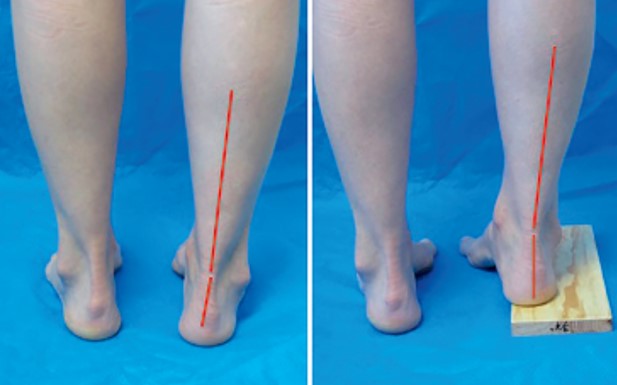

Блок-тест Коулмана (Coleman block test) (рис.7.1 ) используется для оценки подвижности подтаранного сустава, определения «жесткости» варуса заднего отдела стопы и с цель выявления — управляется ли варус заднего отдела стопы передним и каким образом, можно его исправить. Деревянный брусок подкладывают под наружную часть стопы, первая плюсневая кость при этом свисает с бруска и оказывается плантарно согнутой. Если пятка из повёрнутого вовнутрь или кнаружи положения возвращается в нейтральное, то сустав подвижен. В противном случае он оказывается «жёстким».

Рис. 7.1. Клиническая оценка пациента с нестабильонстью, блок-тест Коулмана(Coleman block test)

Тест на сжатие (сжатие между проксимальным отделом большеберцовой кости и малоберцовой кости вызывает боль в голеностопном суставе) и стресс-тест на внешнее вращение стопы используются для оценки повреждения синдесмоза.

Оценка нестабильности также включает в себя рентгенограммы голеностопного сустава в трех проекциях (переднезадний, боковой и в проекции «гнезда») для оценки положения таранной кости в вилке голеностопного сустава, выявления отрывного перелома, синдесмотического расширения или остеохондрального поражения таранной кости. Если при обычной рентгенографии поврежденного голеностопного сустава ничего не выявлено, можно сделать рентгеновские снимки с напряжением, чтобы оценить функцию связок.

Для оценки связок голеностопного сустава, малоберцовых сухожилий, малоберцовой кости и синдесмотических связок обязательно следует выполнить магнитно-резонансную томографию или ультразвуковое исследование. Магнитно-резонансная томография также используется для определения наличия костно-хрящевого поражения, тогда как ультразвук лучше подходит для обнаружения преходящего подвывиха или вывиха малоберцовых сухожилий.

Боль с наружной стороны голеностопного сустава, которая сохраняется более 3 месяцев после острой инверсионной травмы, должна привести к поиску не только хронической нестабильности голеностопного-сустава, но и любых других травм, которые могут возникать одновременно.

Хроническая нестабильность голеностопного сустава часто ассоциируется с поражениями, возникающими из-за сопутствующих факторов. Они не обязательно возникают при нестабильности, а если и возникают, то не одномоментно. Сопутствующими поражениями, которые могут сопровождать нестабильность, являются комплексный региональный болевой синдром, невропраксия, синдром пазухи предплюсны, нарушения со стороны связочного аппарата, такие как малоберцовая тендинопатия, смещение или подвывих, импинджмент-синдром, переломы, такие как перелом переднего отростка пяточной кости, малоберцовой кости и латерального отростка таранной кости, остеохондральное поражение купола таранной кости или дистального отдела большеберцовой кости.

Синдром пазухи предплюсны — обычное явление среди баскетболистов и волейболистов, танцоров и людей с избыточным весом. Он также часто встречается у пациентов с плоскостопием и гиперпронационными деформациями. Данное состояние включает боль и чувствительность в пазухе предплюсны, т.е. в области латеральной части заднего отдела стопы. Оно может возникнуть в результате единичного или множественных растяжений голеностопного сустава. Синдром диагностируется методом исключения, хотя МРТ может выявить признаки воспаления. Синдром пазухи предплюсны лечится первичным восстановлением связок, увеличением за счет сухожилий или обоими способами.

Остеохондральные дефекты — это повреждения таранной кости. Они могут включать вздутие хрящевых слоев и внутрикостные кистовидные поражения или даже переломы костных слоев и хрящей. Остеохондральные дефекты могут быть результатом травматического повреждения или повторяющихся травм. Клинически наблюдается отечность, нестабильность голеностопного сустава и продолжительная боль. Точный механизм изучен не до конца. Лечение оперативное в зависимости от природы, размера и локализации поражений.

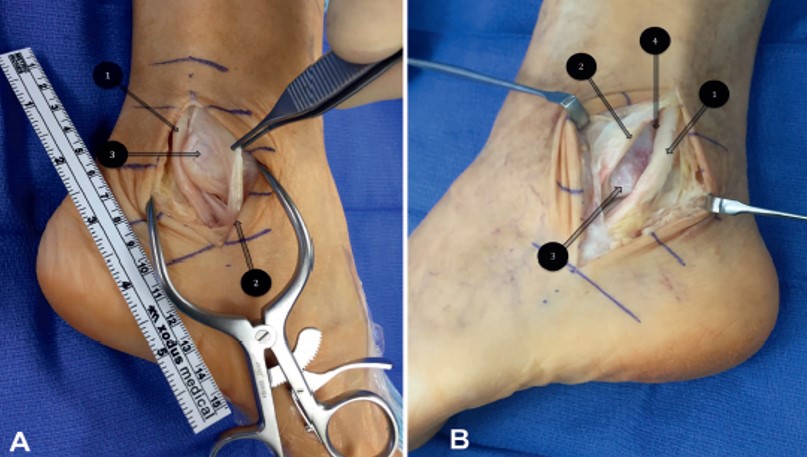

Травмы малоберцового сухожилия обычно возникают при латеральном растяжении связок голеностопного сустава. Травма сухожилия короткой малоберцовой мышцы часто возникает в сочетании с латеральной нестабильностью связок голеностопного сустава, поскольку короткая малоберцовая мышца является активным стабилизатором и срабатывает рефлекторно, чтобы предотвратить чрезмерное вывертывание голеностопного сустава. Разрыв продольно-рассеченной малоберцовой мышцы (рис.7.2A) может возникать, когда сухожилие короткой малоберцовой мышцы сильно давит на дистальный отдел малоберцовой кости, что приводит к латеральному перемещение его относительно малоберцовой борозды малоберцовой кости.

Рис. 7.2 А,В. Травма малоберцовых сухожилий.

А — продольный разрыв сухожилия короткой малоберцовой мышцы: (1) сухожилие длинной малоберцовой мышцы, (2) сухожилие короткой малоберцовой мышцы и (3) латеральная лодыжка.

B — подвывих малоберцовых сухожилий из-за верхнего ретинакулярного разрыва малоберцовой кости: (1) сухожилие длинной малоберцовой мышцы, (2) сухожилие короткой малоберцовой мышцы, (3) латеральная лодыжка и (4) малоберцовая борозда.

Считается, что этот же механизм приводит к подвывиху малоберцовой кости (рис. 7.2 В) или вывиху из-за разрыва или отрыва верхнего удерживателя сухожилий, который ограничивает положение малоберцовых сухожилий внутри малоберцовой борозды малоберцовой кости. Малоберцовый тендинит и тендосиновит возникают в результате неэффективного или неполного заживления перегруженных малоберцовых сухожилий.

Тендинопатия малоберцовых мышц — это хроническое воспаление сухожилия малоберцовых мышц, которое приводит к слабости активных стабилизаторов голеностопного сустава. Это происходит, когда человек выполняет повторяющиеся действия, которые раздражают сухожилие в течение длительного периода времени. Кроме того, неправильная тренировка и ношение плохой обуви могут вызвать тендинопатию малоберцовых мышц. Люди, которые имеют варусную установку заднего отдела стопы, более склонны к развитию данного состояния. В большинстве случаев заболевание лечится консервативно, однако набирают популярность хирургическое лечение открытым способом или посредством эндоскопии.

Костно-хрящевые поражения таранной кости — также часто возникают при повреждениях латеральных связок голеностопного сустава. Механизм костно-хрящевых поражений таранной кости включает удар плеча центромедиального купола таранной кости о большеберцовый плафон с инверсией голеностопного сустава, что приводит к субхондральному перелому и хондральному повреждению хряща таранной или большеберцовой кости.

Высокое повреждение связок голеностопного сустава связано с повреждением связок дистального межберцового синдесмоза, которые связывают большеберцовую кость с малоберцовой костью и поддерживают стабильность «вилки» голеностопного сустава. Высокое растяжение связок голеностопного сустава часто возникает из-за чрезмерного вращения таранной кости кнаружи, которое действует как клин, раздвигая вилку голеностопного сустава. Повреждения связок дистального межберцового синдесмоза встречаются часто, заживают дольше и имеет высокий процент встречаемости. Отсутствие лечения травмы связок дистального межберцового синдесмоза может привести к раннему артрозу голеностопного сустава.

Медиальные связки голеностопного сустава — повреждаются одновременно с повреждением латеральных коллатеральных связок голеностопного сустава в 2,8% случаев. Медиальный отек, кровоподтек или болезненность при пальпации внутреннего отдела голеностопного сустава должны предупредить врача о возможности повреждения дельтовидной связки или медиальной лодыжки. Пациентов с травмами с медиальной стороны часто иммобилизуют в гипсовой или полимерной повязке в течение первых нескольких недель после травмы, это позволяет предотвратить несращение дельтовидной связки.

Нестабильность подтаранного сустава— это заболевание, этиология которого еще неизвестна. Диагностика затруднена. Оно может иметь симптомы хронической нестабильности голеностопного сустава. Клинически, у пациентов с нестабильностью подтаранного сустава наблюдается увеличенная внутренняя ротация. Заболевание лечится с помощью переноса сухожилия или тенодеза, например, процедуры Chrisman – Snook или альтернативно с помощью анатомической реконструкции связок.

Хроническую нестабильность голеностопного сустава следует подозревать у любого пациента с повреждением связок голеностопного сустава, симптомы которого сохраняются в течение 3 месяцев и более. Обследование каждого расстройства включает выявление характерных результатов клинического обследования и последующее подтверждение диагноза с помощью рентгенографии голеностопного сустава, магнитно-резонансной томографии или ультразвука.

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА.

Первоначальное консервативное лечение нестабильности голеностопного сустава состоит из функциональной реабилитации и использования ортезов или тейпов. Реабилитационные упражнения включают проприоцептивную тренировку и укрепление эверсии (короткой и длинной малоберцовых мышц).

Проблемы, обнаруженные у пациентов с нестабильностью, заключаются в нарушении постурального контроля и осознания положения суставов, а также в повышенной нестабильности. Считается, что в основе этих проблем лежат изменения в функционировании сенсорно-моторной системы. Тренировка баланса — важная часть современных протоколов реабилитации при хронической нестабильности..

Внешняя стабилизация голеностопного сустава в ортезе или тейп улучшает механическую и функциональную стабильность у спортсменов с хронической нестабильностью голеностопного сустава. Как тейп, так и фиксация голеностопного сустава брейсом или ортезом ограничивают диапазон движений в голеностопном суставе, снижают частоту повторных травм, улучшают проприоцепцию, оказывают минимальное негативное воздействие на другие суставы и не влияют на спортивные результаты. Ортез, стабилизирующий голеностопный сустав, ограничивает варусный угол наклона и обеспечивает проприоцептивную обратную связь, которая помогает улучшить активную стабилизацию малоберцовых мышц. Тейп менее громоздкий, чем ортез и может соответствовать необычной анатомии голеностопного сустава; тем не менее, ортез имеет то преимущество, что его можно использовать повторно и легко регулировать. Примерно 80% пациентов выздоравливают после функциональной реабилитации и внешней фиксации ортезами и брейсами. Нестероидные противовоспалительные препараты, принимаемые перорально или применяемые местно, могут использоваться для кратковременного (1-3 недели) обезболивания и уменьшения отека, но они не оказывают длительного воздействия на симптомы нестабильности.

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА.

Реконструкция связочного аппарата в отдаленном периоде у пациентов, перенесших острые повреждения связок, показана менее 10% из них (Karlsson et al. 1988). Перед тем, как ставить вопрос об оперативном лечении хронической нестабильности голеностопного сустава, необходимо назначить пациенту специальную программу реабилитации, направленную на укрепление малоберцовых мышц и тренировку его координаторных способностей [Kerkhoffs G. M. et. al. 1989; Kerkhoffs G.M.et al.,2010].

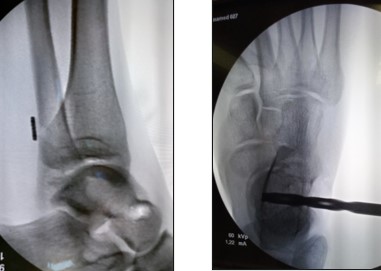

Оперативное лечение нестабильности показано пациентам, которым не удалось добиться улучшения в течение 3-6-месячного консервативного лечения из-за постоянной боли или механической нестабильности голеностопного сустава. Несостоятельность связок должна быть подтверждена перед проведением операции, клиническим и рентгенологическим обследованием. Если есть сомнения у оперирующего хирурга, таким пациентам рекомендовано, перед проведением самой операции, пока пациент находится под анестезией, до подготовки операционного поля, выполнить тесты на передний выдвижной ящик и наклон таранной кости под рентгеноскопией. Полученные данные сравнить с противоположной стороной. Это позволяет рассеять все сомнения оперирующего врача перед операцией.

Оперативное лечение хронической нестабильности голеностопного сустава включает в себя множество процедур, от простого лечения в амбулаторных условиях до сложных реконструкций, которые должны быть проведены в специализированной клинике. Восстановление связок состоит из повторного их прикрепления или укорочения (укорачивания) поврежденных естественных тканей, тогда как реконструкции включают замену связок аутологичной тканью или тканью аллотрансплантата. Тактику оперативного лечения связок при хронической нестабильности можно разделить на две основные категории: анатомическая и неанатомическая реконструкции.

Анатомические реконструкции поддерживают физиологическую ориентацию передней таранно-малоберцовой связки или пяточно-малоберцовой связки или обоих, пытаясь сохранить естественную анатомию голеностопного сустава и нормальную кинематику сустава.

Неанатомические реконструкции включают воссоздание боковой поддержки голеностопного сустава с использованием ткани, которая не соответствует физиологической ориентации данных связок.

Анатомическое восстановление латерального связочного аппарата голеностопного сустава (Broström и связанные с ним процедуры) устраняет латеральную нестабильность связок голеностопного сустава путем укорочения, затягивания или повторного прикрепления собственных связок. Хотя эти методы эффективны для большинства пациентов, они не эффективны для пациентов с сильно ослабленными или отсутствующими связками. В этих ситуациях хирург должен выбирать между неанатомической и анатомической реконструкцией с использованием либо местного переноса сухожилия, либо реконструкции свободного аллотрансплантата или аутотрансплантата сухожилия.

Операция Broström может быть выполнена с использованием изогнутого разреза по переднему краю латеральной лодыжки (для изолированной пластики связки) или продольного разреза вдоль дистального отдела малоберцовой кости (когда планируется одновременная пластика сухожилия и нижнего удерживателя сухожилий). Подкожные ткани обычно втянуты кпереди, а латеральные связки идентифицируются как утолщения латеральной стороны капсулы голеностопного сустава. Переднюю таранно-малоберцовую выделяют из окружающих тканей, производится бережная диссекция до уровня суставной капсулы, обнажение волокон передней таранно-малоберцовой связки. Для локализации пяточно-малоберцовой связки делается вскрытие синовиального влагалища малоберцовых мышц, после оценки их состояния, исключения разрыва или расщепления, они отводятся в сторону. После дифференциации пяточно-малоберцовой и передней таранно-малоберцовой связок, проводится их диссекция от суставной капсулы, иссечение спаек. Для реинсерции сухожилий с достаточным натяжением целесообразно использовать анкерные фиксаторы или трансоссальный шов. Наиболее сложно выполнять шов сухожилия при его разрыве в центральной части, что связано с большим количеством рубцов и плохим качеством тканей. При недостаточной длине таранно-малоберцовой связке возможно использование в качестве пластического материала периоста или местных рубцовых тканей. После завершения восстановления связок необходимо повторно проверить стабильность голеностопного сустава с помощью тестов на передний выдвижной ящик и наклон таранной кости рентгеноскопически под контролем ЭОПа. После подтверждения стабильности голеностопный сустав следует выполнить полный комплекс упражнений на подошвенное сгибание и тыльное сгибание, чтобы убедиться, что восстановление не ограничивает диапазон движений голеностопного сустава. Главным недостатком анатомической реконструкции остается ее зависимость от потенциально слабых местных тканей [Drakos M.C.et al.,2013].

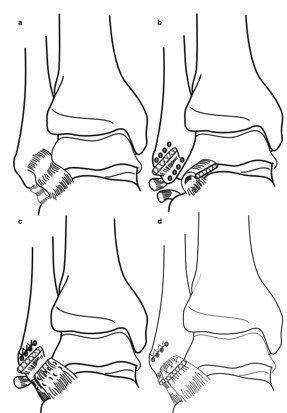

Операция Карлссона — представляет собой разновидность техники Брострома, которая изначально была разработана для реконструкция связок у пациентов в отдаленном периоде, этапы операции представлены на (рис.7.1а,b,c,d). Обоснованием этой процедуры было то, что передняя таранно-малоберцовая и пяточно-малоберцовая сязка часто заживают после травмы с увеличенной длиной, которая затем вызывает «расслабленность» связок (рис.7.1а). Эта процедура устраняет слабость связок путем иссечения связок на 3-5 мм от места их прикрепления к малоберцовой кости (рис.7.1b.), иссекается промежуточная рубцовая ткань, а затем повторного прикрепления связок к малоберцовой кости, используя просверленные отверстия или, в последнее время, фиксаторы для швов (рис. 7.1с). Преимущество оперативного вмешательства по Karlsson перед операцией Broström заключается в заживлении связка — кость, в отличие от заживления связка-связка, которое происходит после проведенной операции по Broström. Трехлетнее последующее исследование 60 пациентов, перенесших процедуру Карлссона, показало, что функциональные результаты, включая функциональную стабильность, боль, уровень активности и отек, были хорошими или отличными у 88% пациентов. Обычно восстанавливаются как передняя таранно-малоберцовая, так и пяточно-малоберцовая связка, так как 95% пациентов, подвергшихся восстановлению обоих, имели хорошие или отличные результаты по сравнению с 75% тех, кто подвергся изолированному восстановлению передней таранно-малоберцовой связки.

Рис. 7.1 (a-d) Укорочение, дупликатура и реинсерция передней таранно-малоберцовой и пяточно-малоберцовой связок

Удовлетворительные функциональные результаты, в т.ч. рентгенологические признаки минимальной остаточной нестабильности голеностопного сустава, отмечены у 90% пациентов [Petrera M.et al.,2014;Viens N.A.et al.,2014; Willegger M.et al.,2016; Schuh R.et al.,2016]. Менее удовлетворительные результаты отмечаются у пациентов с генерализованной гипермобильностью суставов, длительно (более 10 лет) существующей недостаточностью связок и у пациентов, которым ранее уже выполнялись вмешательства на связках голеностопного сустава.

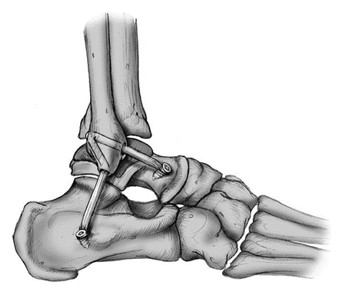

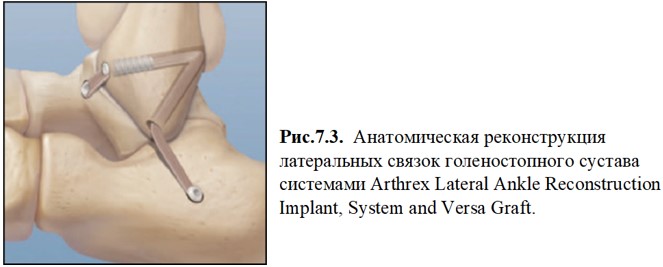

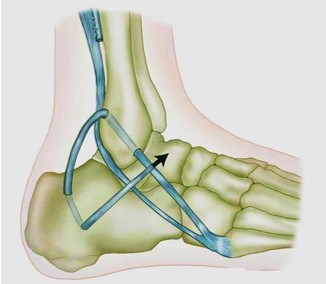

При реконструкции анатомических трансплантатов аутогенные или аллогенные сухожильные трансплантаты помещаются в места прикрепления нативных связок для воссоздания анатомии и механики передней таранно-малоберцовой связки и пяточно-малоберцовой связки. В этих процедурах, трансплантат проходит через туннели в дистальном отделе малоберцовой кости, таранной кости и пяточной кости, чтобы воссоздать как переднюю таранно-малоберцовую так и пяточно-малоберцовую связку (рис.7.2). Трансплантаты сухожилий могут быть фиксированы в кости либо самими швами, либо интерференционными винтами вставленными в костные туннели.

Эти методы особенно полезны для пациентов в отдаленном периоде с хронической нестабильностью латерального связочного комплекса, которая привела к плохому качеству тканей, неудачному предыдущему восстановлению, общей слабости связок и кавоварусной деформации стопы.

Рис.7.2. Реконструкция передней таранно-малоберцовой и пяточно-малоберцовой связки аутогенными или аллогенными сухожильными трансплантами.

Описана анатомическая реконструкция латеральных связок голеностопного сустава с использованием системы имплантатов Arthrex Lateral Ankle Reconstruction Implant System и Versa Graft [Tourne Y.et al.,2012; Glazebrook M. et al.,2016; Huang B.et al., 2016; Mackay G.M. et al., 2016]. Фиксирующие сухожилие графты проходит через туннели в дистальном отделе малоберцовой кости, таранной кости и пяточной кости и обеспечивает анатомическую реконструкцию передней таранно-малоберцовой и пяточно-малоберцовой связок с простым их натяжением и жесткой фиксацией (рис.7.3 ).

- Glazebrook et al.(2016) показали, что операция реконструкции связок может выполняться чреcкожно, используя единственный тоннель в малоберцовой кости для восстановления «Y» конфигурации передней таранно-малоберцовой и пяточно-малоберцовой связок.

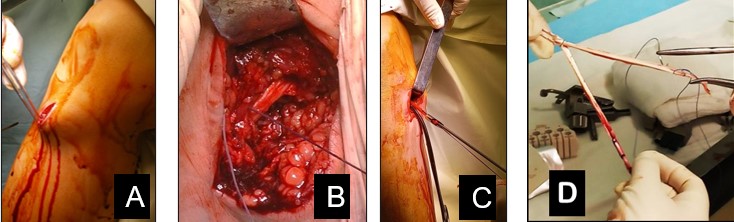

Пример проведения реконструкции передней таранно-малоберцовой связки аутотрансплантатом сформированным из сухожилия полусухожильной мышцы при ее застарелым разрыве.

Операция проводится в два этапа.

Первый этап – забор аутотрансплантата из сухожилия полусухожильной мышцы, для восстановления передней таранно – малоберцовой связки.

После трехкратной обработки операционного поля, нанесена хирургическая инцизионная пленка, сделан линейный кожный разрез 3 см, отступя от края бугристости большеберцовой кости кнутри на 1-2 см. (рис.A). После рассечения подлежащих мягких тканей и отделения их от фасции портняжной мышцы выявлено сухожилие полусухожильной мышцы. Фасция портняжной мышцы отделена от места прикрепления к бугристости, а затем оттянута кверху и кнутри, таким образом чтобы визуализировать сухожилие (рис.B). Сухожилие полусухожильной мышцы выделено от дистального места прикрепления. Конец сухожилия прошит лавсаном. С помощью ножа-стриппера выполнен забор сухожилия длинной 18 см. и толщиной сложенного вдвое 6,5 мм. (рис.C). Размер забранного сухожилия полусухожильной мышцы позволят сформировать аутотрансплантат удовлетворительной длины для данного пациента толщины и длины (рис.D). Фасция портняжной мышцы ушита. Послойное ушивание раны. Швы на кожу. Асептическая повязка.

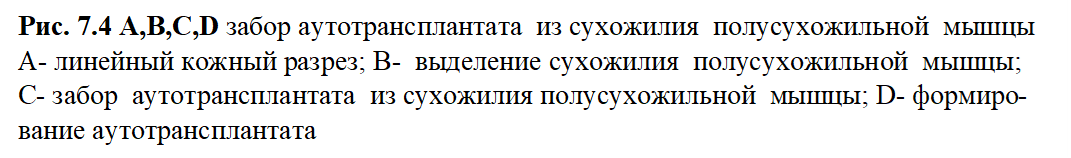

Второй этап – восстановления передней таранно-малоберцовой связки.

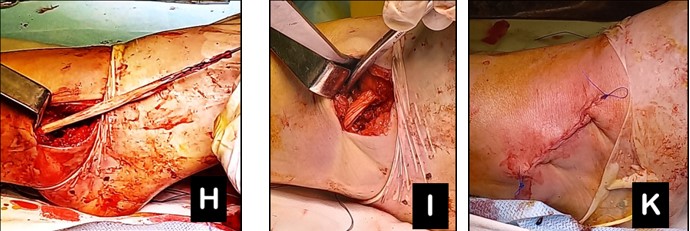

Выполняется линейный кожный разрез 4,5 см, отступая от переднего края латеральной лодыжки в направлении головки таранной кости (рис.E ) После рассечения подлежащих мягких тканей выполняется ревизия голеностопного сустава. При помощи специальный направителей сформированы малоберцовый туннель (рис. F) и туннель в таранной кости (рис.G ), диаметр которых соответствует диаметру трансплантата. Выполнена реконструкция передней таранно-малоберцовой связки правого голеностопного сустава: фиксация в малоберцовой кости пуговицей, фиксация в таранной кости интерферентным винтовым фиксатором 7-30мм. (рис.I ). Гемостаз по ходу операции. Рана обработана растворами ансисептиков. Послойное ушивание раны. Швы на кожу (рис. K) Асептическая повязка. Эластическая компрессия конечности. Ортезная иммобилизация.

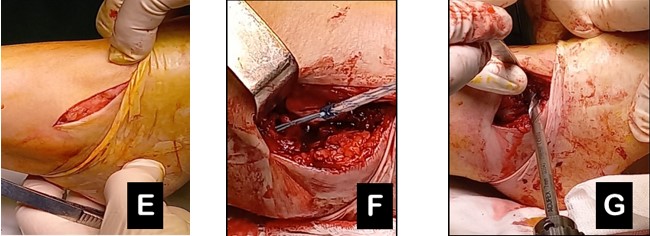

Рис. 7.4 E,F,G,H,I,K— восстановлениe передней таранно-малоберцовой связки аутотрансплантатом из сухожилия полусухожильной мышцы

E- линейный кожный разрез; F- формированы туннеля в малоберцовой кости; G- формированы туннеля в таранной кости; H- проведение аутотрансплантата из сухожилия полусухожильной мышцы в малоберцовой кости; I- проведение аутотрансплантата из сухожилия полусухожильной мышцы в таранной кости и его фиксация; K-вид послеоперационной раны

Чтобы определить лучшее место для просверливания отверстий в малоберцовой и таранной кости группа авторов при помощи компьютерной томографии разработала шаблон. В результате проведенный операций с использованием разработанного шаблона, у пациентов отмечалось значительное улучшение функциональных результатов в послеоперационный период в сравнении с другими методами реконструкции связок [Sha Y.et al.,2016].

Неанатомические реконструкции стабилизируют латеральный связочный аппарата голеностопного сустава без восстановления собственных связок. Эти методы включают изменение «маршрута» сухожилия короткой малоберцовой мышцы через костные туннели в дистальном отделе малоберцовой кости. Примеры неанатомических реконструкций, которые в прошлом были наиболее распространенными вариантами хирургических вмешательств, включают тенодезы Evans, Watson-Jones и Chrisman-Snook [Watson-Jones R ,1952; Evans D.L.,1953; Chrisman O.D.и Snook G.A.,1969].

Тенодезы в прошлом были наиболее распространенными вариантами хирургических вмешательств. Самые известные из них – классические

Тенодез Эванса (Evans D.L.,1953) в техническом отношении является наиболее простым вариантом вмешательства (рис.7.4). Однако этот тенодез в биомеханическом плане не связан с реконструкцией ни передней таранно-малоберцовой, ни пяточно-малоберцовой связок — формируемая новая связка здесь будет располагаться примерно между ними. Ряд авторов отмечают, что ближайшие результаты этой операции и ее модификаций, довольно неплохие, тогда как отдаленные результаты отличаются вариабельностью. У многих пациентов с удовлетворительными ближайшими результатами через несколько лет после операции наступает ухудшение. В одном из исследований показано, что удовлетворительный результат при среднем периоде наблюдения 14 лет сохранялся менее, чем у 50% пациентов (Karlsson et al. 1988).

Рис. 7.4. Тенодез Эванса

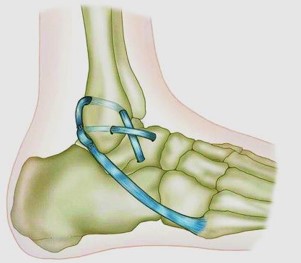

Тенодез Крисмана-Снука заключается в восстановлении передней таранно-малоберцовой и пяточно-малоберцовой связок и на сегодняшний день является, наверное, наиболее популярным методом неанатомической реконструкции связок голеностопного сустава (рис. 7.5). При этой операции выделяется и разделяется продольно сухожилие короткой малоберцовой мышцы, после чего половина сухожилия применяется для реконструкции обеих связок. В одном из исследований показано, что удовлетворительные результаты после такого типа вмешательства наблюдаются у 94% пациентов (Snook et al. 1985). При стресс-тестах остаточная нестабильность голеностопного сустава после операции Крисмана-Снука также выражена в меньшей степени, чем после операции Эванса. Операция в техническом отношении более требовательна по сравнению с другими тенодезами.

Рис. 7.5 Тенодез Крисмана-Снука

Тенодез Ватсона-Джонса (Watson-Jones R ,1952) заключается в реконструкции только одной передней таранно-малоберцовой связки (рис.7.6). Ближайшие результаты этой операции довольно оптимистичные, тогда как отдаленные, согласно результатам ряда исследований, в 2/3 случаев оказываются весьма неоднозначными. В отдаленном периоде функция голеностопного сустава ухудшается, что связано с усилением нестабильности, уменьшением объема движений в суставе, а также с развитием болевого синдрома.

Рис. 7.6. Тенодез Ватсона-Джонса

Одним из главных недостатков любого тенодеза является то, что это не анатомическая реконструкция латерального связочного аппарата голеностопного сустава, а следовательно, и не изометрическая реконструкция связок. При этих операциях приходится жертвовать нормальными анатомическими структурами, в основном сухожилиями короткой или длинной малоберцовых мышц. А эти сухожилия принимают самое непосредственное участие в стабилизации голеностопного сустава. Использование их в качестве пластического материала приводит к дестабилизации голеностопного и подтаранного суставов. Это в свою очередь ведет к изменению кинематики, нередко ограничению движений в суставах и постепенной утрате реконструированной связкой своей функции [KripsR. et al. 2001,2002]. Как следствие, развивается дегенеративное поражение голеностопного сустава. Эти операции также могут привести к ограничению движений в подтаранном суставе. Биомеханический анализ неанатомических вариантов реконструкции связок показал, что сформированные таким образом связки не изометричны нормальным и нормальная биомеханика голеностопного сустава при этом не восстанавливается.

Описана и возможные осложнения неанатомичных реконструкций связочного аппарата.

Большинство ранних осложнений связаны с протяженностью хирургического доступа, необходимого для забора сухожилия короткой малоберцовой мышцы. Также в литературе описаны проблемы, связанные с замедленным заживлением послеоперационной раны, и повреждения икроножного нерва.

Таким образом, в отличие от анатомической реконструкции тенодез не восстанавливает нормальную анатомию латеральных связок голеностопного сустава. Эти операции приводят к ограничению движений в голеностопном и подтаранном суставах, характеризуются значительной частотой ревизионных вмешательств, ограничениями занятиями спортом и неудовлетворительными функциональными результатами [Krips R. et al. 2001,2002]. Кроме того, во многих исследованиях показано, что тенодез не позволяет полностью устранить механическую нестабильность голеностопного сустава, что в последующем приводит к дегенеративному поражению внутренних отделов сустава [Krips R. et al. 2002].

В связи с удлинением сухожилия или утратой им своих механических свойств ограничение подвижности голеностопного сустава в конечном итоге исчезнет, но вместе с этим вернется и его механическая нестабильность. На этом фоне начнутся формироваться остеофиты. Необходимость в ревизионных вмешательствах, целью которых является удаление остеофитов, со временем возрастает. Учитывая все вышеизложенное, на сегодняшний день методом выбора хирургического лечения хронической нестабильности голеностопного сустава стала анатомическая реконструкция наружных боковых связок [KripsR. et al. 2001,2002]. Однако и тенодезы до сих пор не утратили своего значения и считаются запасными вариантами хирургического лечения хронической нестабильности латерального связочного аппарата голеностопного сустава.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ НЕАНАТОМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ

| преимущества | недостатки |

| обеспечивает наибольшую стабильность | отсутствие анатомических ориентиров (остатков связок) |

| используются здоровые ткани | необходимость использовать короткого сухожилия малоберцовой мышцы |

| большой объём вмешательства | |

| снижение силы эверсии стоп | |

| уменьшение амплитуды движений в голеностопном суставе |

ОСЛОЖНЕНИЯ

Наиболее распространенным осложнением после хирургического восстановления латеральных связок голеностопного сустава являются травмы нервов. Частота гипер- или гипоэстезии с дизестезией или без таковой, согласно данным литературы, варьирует в пределах 7-19%. Практически все эти осложнения наблюдались при тенодезах, при этом чаще всего повреждался икроножный нерв. Также описаны такие осложнения, как проблемы с заживлением ран, инфекция, контрактура, тромбоз глубоких вен и некроз кожи.

В литературе также описаны такие осложнения, как проблемы с заживлением послеоперационной раны и инфекция, послеоперационная контрактура, тромбоз глубоких вен и некроз кожи в области раны, однако встречаются они достаточно редко и их легко избежать при соблюдении адекватной операционной техники и соответствующих мер послеоперационного ухода. Важность бережного обращения с мягкими тканями и профилактики повреждения поверхностных нервов трудно переоценить, особенно если это касается повреждений, которые при консервативном лечении редко становятся причиной осложнений или длительно продолжающейся функциональной недостаточности.

Долгосрочные результаты неанатомической реконструкции включают изменения кинематики голеностопного сустава и задней части стопы и частую потерю подвижности подтаранного сустава, что ведет к большему риску прогрессирования артрита и дальнейшим осложнениям. Сравнительные исследования с более длительным периодом наблюдения в основном показали, что анатомическая реконструкция предпочтительнее неанатомической реконструкции тенодеза. Долгосрочные исследования неанатомического тенодеза показали, что эти процедуры привели к ослаблению механической прочности латеральной лодыжки, ограничению диапазона движений в голеностопном суставе, снижению его функции, усилению боли, увеличению потребности в повторных процедурах и более высокой степени развития остеоартрита по сравнению с анатомической реконструкцией. Их роль в качестве ревизионных процедур в случае неудачной анатомической репарации была заменена реконструкциями на основе анатомических трансплантатов.

Артроскопическое восстановление голеностопного сустава и артроскопическое восстановление связок

Артроскопия голеностопного сустава обычно выполняется в сочетании с открытой реконструкцией связи или связок латерального отдела голеностопного сустава пациентам с сопутствующими поражениями [Ширмазанян А.Г.,2021; Halabchi F.et al.,2016; Al-Mohrej O.A.et al, 2016; Shakked R.J.et al, 2017;]. Потенциальная польза артроскопического метода реконструкции связок при ХНГС заключается в малоинвазивности хирургического вмешательства, сокращении сроков реабилитации пациента. По данным литературных источников основными терапевтическими показаниями к артроскопии ГС можно назвать повреждение мягких тканей, импинджмент-синдром, артрофиброз, тяжелый артроз, требующий артродеза [Halabchi F.et al.,2016].

Научные разработки проведения операций с применением артроскопии постоянно совершенствуются.

Артроскопическая процедура Брострома была разработана для решения ряда проблем, которые возникали при выполнении открытого восстановления связок. Описан ряд методов артроскопической пластики латеральных связок голеностопного сустава. Эти процедуры аналогичны модифицированной процедуре Брострома, за исключением того, что хирург устанавливает якоря, просматривая дистальный отдел малоберцовой кости через артроскоп, а не через открытое обнажение дистального отдела малоберцовой кости. Было показано, что артроскопическая пластика восстанавливает такую же функцию, как открытая пластика, но с преимуществами меньшего размера послеоперационный шов, снижения послеоперационной боли, уменьшение посттравматического отека, меньшего нарушения кожных ощущений и, возможно, более быстрого восстановления. Несмотря на указанные преимущества, артроскопическая пластика еще не получила широкого распространения, возможно, из-за простоты, надежности и быстроты стандартных техник открытой пластики [Corte-Real M.N.,2009; Drakos M.C. et al.,2013; Giza E.et al.,2013; Kerkhoffs G.M.et al.,2016].

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

Послеоперационные протоколы различаются у разных хирургов и зависят от конкретной травмы и выполненной операции [Kewwan K, Kyoungkyu J.,2016]. Как правило, послеоперационный протокол состоит из начального периода от 2 до 6 недель иммобилизации в гипсовой или полимерной повязке, шины или нахождение в ортопедической обуви для предотвращения напряжения в восстановленной или реконструированной связке при инверсии стопы. Реабилитационные упражнения начинаются после этого начального периода иммобилизации. Первоначальная терапия направлена на восстановление диапазона движений голеностопного сустава. Проприоцептивная тренировка и силовая тренировка начинаются после восстановления полного диапазона движений.

Пациенты могут вернуться к бегу по ровной поверхности, как только они продемонстрируют, что 90% их силы в голеностопном суставе восстановлено, обычно примерно через 3 месяца после операции. Резкие нагрузки на стопу и прыжки можно возобновить через 4-6 месяцев после операции, если равновесие и проприоцепция были должным образом восстановлены.

Возврат к спортивным соревнованиям можно рассматривать, когда спортсмен больше не испытывает боли или отека; демонстрирует нормальную стабильность, силу и нервно-мышечный контроль в голеностопном суставе; и может выполнять ряд соответствующих функциональных тестов, включая тесты поперечного и прямого прыжка, тесты на время в стойке на одной ноге и тесты с качанием пятки для оценки тыльного сгибания голеностопного сустава. Стабильность голеностопного сустава оценивается с помощью тестов с передним выдвижным ящиком и наклоном таранной кости, а также путем опроса пациента об эпизодах подворачивания стопы, отека или боли. Оценка нервно-мышечного контроля включает проприоцепцию, баланс и контроль положения стопы. Оценивается дефицит силы во всех группах мышц, но особое внимание уделяется инверсии и эверсии [Schwieterman B et.al.,2013]

Наш предпочтительный послеоперационный протокол реконструкции и восстановления боковой связки включает установку гипсовой повязки в операционной и перенос веса пациента в соответствии с допустимыми условиями. Через 3 недели больного осматривают для снятия гипса и швов. Затем его или ее помещают в съемный ботинок на 3 недели и просят снимать его 3 раза в день для упражнений на диапазон движений лодыжки. Через 6 недель после операции физиотерапия и диапазон движений подтаранного сустава могут начинаться с проприоцептивной тренировки и усиления эверсии. Инверсионное растяжение не разрешается до 3 месяцев после операции. Шину на лодыжке и стремени носят от 6 недель до 3 месяцев, чтобы предотвратить случайное перевертывание, которое может повредить заживающие связки. Через 3 месяца спортсмену разрешается вернуться к игре в функциональной скобе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на большое количество публикаций, до сих пор нет единого стандарта для определения способа лечения повреждения связок наружного отдела голеностопного сустава в связи с степенью повреждения, уровня нестабильности и свежести травмы. На сегодняшний день отсутствуют единые протоколы лечения повреждения связок голеностопного сустава.

Ретроспективный анализ данных литературы по диагностике свежих повреждений связочного аппарата голеностопного сустава показал, что каждый метод диагностики достаточно изучен и обоснован, но нет единой схемы диагностики данной патологии. Вследствие чего от 20% до 40% случаев свежие повреждения связок голеностопного сустава не диагностируются, что, в свою очередь, приводит к хронической нестабильности. Также нет данных по выбору метода консервативного или оперативного лечения. При этом процент неудовлетворенных результатов консервативного лечения велик и составляет от 27% до 46%. Показатели оперативных методов лечения тоже не всегда удовлетворительные, и в 30% случаев пациенты не возвращаются к прежнему уровню физической активности.

Сложившаяся ситуация на сегодняшний день вызывает интерес к развитию малоинвазивных методов восстановления связочного аппарата наружного отдела голеностопного сустава. Отсутствие конкретных показаний для восстановления связочного аппарата, дефицит литературных данных по отдаленным результатам лечения пациентов, которым проводилась хирургическое вмешательство под артроскопическим контролем, предполагает расширенное исследование эффективности лечения данным способом.

- Хроническую нестабильность голеностопного сустава можно эффективно лечить при помощи оперативных методов. При этом анатомически реконструктивные методы клинически и функционально выгодно отличаются от тенодезов.

- Несмотря на высокую общую удовлетворенность пациентов всеми методами операций, после тенодезов пациенты жалуются на боли намного чаще и говорят в этой связи об ограничении активности.

- Все тенодезы существенно мешают кинематическому взаимодействию в области голеностопного сустава и содействуют прогрессированию дегенеративных изменений. Анатомические реконструктивные методы за счет стабильной установки сустава при свободной подвижности, могут в большой степени предотвратить прогрессирование артроза.

- В качестве оперативных методов лечения хронической нестабильности голеностопного сустава предпочтительнее использовать анатомические реконструктивные методы. Прибегать к тенодезам следует только в том случае, если связки невозможно реконструировать или же заменить в ходе операции.

Боковая нестабильность голеностопного сустава сначала лечится без операции. Спортсменам, у которых не улучшилось состояние после 3-6 месяцев использования фиксаторов и функциональной реабилитации, может быть полезно хирургическое вмешательство для восстановления стабильности голеностопного сустава, уменьшения боли и улучшения функции. Предпочтительным оперативным лечением является первичное восстановление с использованием модифицированной техники Брострома из-за ее простоты и надежных воспроизводимых результатов. Анатомическая реконструкция с использованием трансплантата сухожилия выполняется, когда пациенту не хватает ткани для восстановления. Неанатомические реконструкции выполняются нечасто, поскольку они изменяют механику голеностопного сустава и, таким образом, могут привести к раннему артриту. Послеоперационные протоколы различаются, но обычно включают короткий период иммобилизации с последующей фиксацией и функциональной реабилитацией. Возврат к игре следует рассматривать, когда спортсмен больше не испытывает боли или отека; демонстрирует нормальную стабильность, силу и нервно-мышечный контроль в голеностопном суставе; и может выполнять ряд соответствующих функциональных тестов.

Лечение стопы и голеностопного сустава в Москве

Лечение стопы и голеностопного сустава в Москве